|

taima[@]se.kanazawa-u.ac.jp

【】をとってください。 〒920-1192 金沢市角間町 自然科学1号館 1C510 |

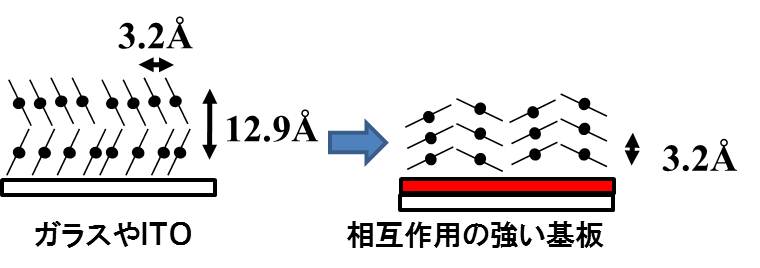

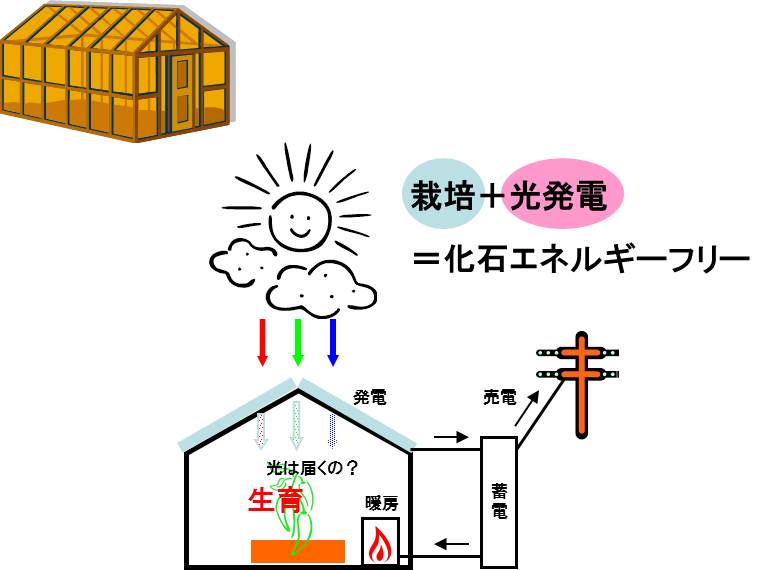

有機薄膜太陽電池とは PART3それでは、どんな研究をしているのでしょうか?有機分子は、製膜条件により分子はたったり寝たりします。また、製膜するときの下地(基板)によっても分子が立ったり寝たりします。さらに、分子にとって最適な条件で製膜してあげると、整然と分子が並ぶ(結晶化)ことも可能になります。分子の大きさは数オングストローム(1nm以下)ですので、身長1.7mの人間が十億分の一のサイズの分子を意のままにコントロールするのです。  ↑分子のコントロールの例 それを観察し評価するための装置が下になります。もちろん直接目で見えないため色々な手法を使います。   分子をどのようにコントロールすれば太陽電池の性能が上がるのかがポイントです。そして究極の目標は”単純に混ぜれば性能が上がるバルクヘテロ構造に代わる新しい構造の開発”にあります。単純に混ぜれば性能があがるのは嬉しいのですが、材料によってはうまく混ざらずかえって性能が下がる例もあり、やはり人間のコントロールのもとで性能が上がれば将来の生産ラインでぼ歩留り低減や新型高性能材料への構造チューニングなどに役立つと思われます。 では、研究がうまくいったところで有機薄膜太陽電池はどこに使われるのでしょうか? 産総研とキャノントッキ株式会社、三菱商事株式会社の3者は共同研究で葉っぱ型、花びら型の太陽電池の試作品を発表しました。光が当たると発電する観葉植物型インテリアや風車が組み込まれた玩具などです。これは、有機薄膜太陽電池が、プラスチック上に作り込めること、色素なので好きな色が鮮やかに発色することなどの特技をもっているからです。他の太陽電池では難しいです。  ↑産総研とキャノントッキ株式会社、三菱商事株式会社の3者の共同研究成果 この、有機ならではの特長を活かすとどこに使われるのでしょうか?ここからは、私の願望と妄想です。 将来はビニルハウス応用が理想です。昔から言っていて、代わり映えしなくてすみません。  まず、光合成にはある特定の波長のみが必要です。言い換えれば、そのほかの光は植物には無用です。それをビニルハウスのビニールとして有機太陽電池を使うことが考えられます。有機は色素なので吸収波長のチューニングが容易で、ビニルハウスは日本に広大にありそして日当たりが良いという特長があります。実現はいつになるか分かりませんが、それを夢見て研究を続けていきたいです。 終わり PART1へ戻る PART2へ戻る |