筋萎縮性側索硬化症の運動神経活動の異常を非侵襲的に同定することに成功!(2022.07.22)

2022年09月08日

金沢大学理工研究域フロンティア工学系の西川裕一助教、田中志信教授、広島大学、中京大学、他の共同研究グループは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の運動単位の活動異常を非侵襲的に同定することに成功しました。

筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic lateral sclerosis,ALS,)(※1)は、針筋電図検査による異常所見が診断の上で重要な所見となります。しかしながら、針筋電図検査は、筋肉に対して針電極を刺すという侵襲性が高い手法となります。また、針筋電図検査で用いる針電極は、数mm程度の範囲しか計測することができないため、異常のある病変部位をうまく検出できない場合には、何回も針電極を刺す必要があり、患者にとって大きな苦痛を伴う検査といえます。

ALSでは、運動神経細胞が変性することで、神経変性に起因する特徴的な運動神経の活動を呈します。本研究グループは、運動神経の活動を非侵襲的に計測可能な高密度表面筋電図法(※2)を用いて、神経変性の際に特徴的な運動神経の活動が検出できるかを解析しました。その結果、同世代の健常者と比較してALS患者では病初期から過剰な運動神経の活動を呈していることを明らかにし、針筋電図検査によって得られる所見と類似した所見が得られることを確認しました。さらに、ALS患者では脊髄の興奮性や神経細胞の膜電位異常があることも見出しました。

これらの知見は将来、新たな診断手法やALSの更なる病態解明に活用されることが期待されます。

本研究成果は、2022年7月22日11時(ロンドン時間)に国際臨床神経生理学会誌『Clinical Neurophysiology』に掲載されました。

研究成果の概要

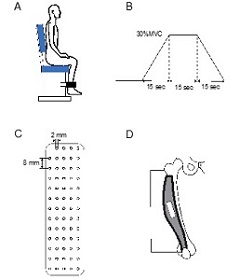

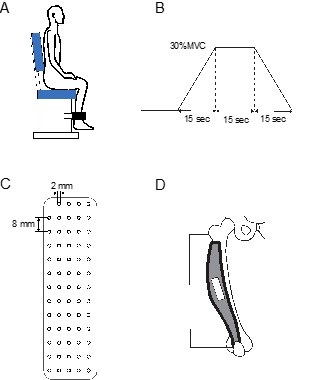

本研究では、ALSと診断された患者と同世代の健常者(それぞれ16名)を対象として、運動単位の活動を計測しました。運動単位の活動解析には、高密度表面筋電図法を用いました。測定対象の筋肉は、外側広筋(太もも前面の外側の筋肉)とし、膝を伸ばす筋力を発揮している時の筋肉の活動を解析に使用しました(図1)。計測された筋活動は、Decomposition techniqueという特殊なアルゴリズムを用いて解析を行い、運動単位の定量解析を行いました(図2)。

本研究は、日本学術振興会(二国間交流事業:JPJSBP-82626)、Slovenian Research Agency (project J2-1731,Program funding P2-0041)の支援を受けて実施されました。

用語解説

※1 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

運動神経細胞の変性により、手足やのど・口といった全身の筋肉が痩せて力がなくなっていく病気です。急速に症状は進行し、人工呼吸器を装着しない場合は、病気になってから死亡するまでの期間はおよそ2〜5年と言われています。

※2 高密度表面筋電図法

60〜100個程度の表面電極を用いて、広範囲に筋活動を計測する手法です。筋肉が動く際には、脳からの電気信号が運動神経を介して筋肉に伝わります。この時、電気信号は筋線維の上を伝播していきます。高密度表面筋電図法では、広範囲の筋活動を計測することができるため、電気信号の伝播パターンを解析することで、神経と筋肉のつなぎ目(神経筋接合部)を見つけることができます。また、電気信号の波形解析をすることで、運動神経が活動するタイミングを同定することができます。