神経筋電気刺激の刺激筋量に依存して脳由来神経栄養因子の濃度が増加することを発見!(2022.10.27)

2022年11月08日

金沢大学理工研究域フロンティア工学系の西川裕一助教、田中志信教授、株式会社MTG、広島大学、マーケット大学(アメリカ)らの共同研究グループは、神経筋電気刺激の刺激筋肉量に依存して、血中脳由来神経栄養因子が増加することを明らかにしました。

脳由来神経栄養因子(Brain-derived Neurotrophic factor:BDNF)(※1)は、主に脳の記憶を司る海馬に発現する神経性因子であり、学習、記憶、認知に関わっていることが知られています。アルツハイマー病患者では、海馬におけるBDNFの発現が低下しており、近年はうつ病や心不全、パーキンソン病といった様々な病気でもBDNFの発現量が低下していることが報告されており、BDNFの低下は種々の病気の重篤化にも繋がることが指摘されています。BDNFは脳内の海馬のみならず、骨格筋細胞からも発現することが動物研究から報告されており、運動は認知機能改善に有効な手段として注目されつつありますが、BDNFの発現量は運動の負荷量に依存しており、低負荷な運動では発現量が少なく、高齢者や有疾患者では効果的な介入方法がないのが現状でした。

我々の研究グループは、健常若年者を対象に筋肉に対して電気刺激を行う神経筋電気刺激(Electrical Muscle Stimulation:EMS)(※2)を用いて、血中BDNFの発現量を検討しました。その結果、EMSにて刺激する筋肉量が多いほど血中BDNF濃度が増加することや、約20分間にわたりBDNFの発現量が増加していくことを確認しました。さらに大腿部よりも下腿部(ふくらはぎ)への刺激が効果的であることを見出しました。本検討では、若年者のみを対象としましたが、今後は高齢者など対象者の幅を広げていく予定としています。

これらの知見は将来、認知症患者への新たな介入方法やアンチエイジングなどに活用されることが期待されます。

本研究成果は、2022年10月27日15時(ロンドン時間)に『European Journal of Applied Physiology』に掲載されました。

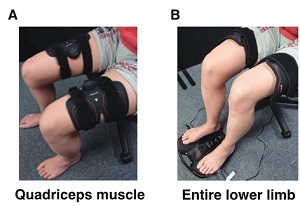

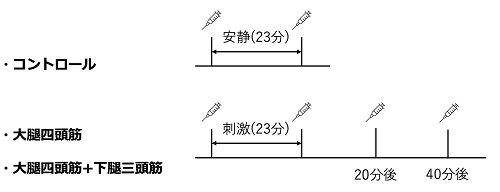

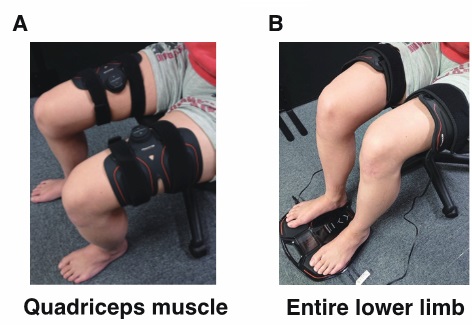

本研究では、健常若年者12名(男性9名、女性3名、27.3±5.5歳)を対象とし、2条件のEMS介入およびコントロール(無刺激)の合計3条件を実施しました(図1)。採血は、Pre、Post、20min、40minのそれぞれで実施しました。コントロール条件のみ、PreとPostのみ採血を行いました。EMSは座位姿勢にて23分間実施しました(図2)。介入効果が反映されないよう、各条件間で最低1週間の間隔を空けて実施しました。

用語解説

※1 脳由来神経栄養因子(Brain-derived neurotrophic factor:BDNF)

神経栄養因子の一つで特に海馬に多く、記憶に関与し神経細胞の機能の維持などに重要な物質として知られている。認知症やうつ病、心不全などの患者はBDNFが減少していることから、種々の病気にも関与していることが指摘されている。

※2 神経筋電気刺激(Electrical muscle stimulation:EMS)

神経・筋を興奮させるために経皮的に電流を流す治療法の一つ。リハビリテーション分野では、筋力増強や代謝機能の改善などを目的に行われることが多い。