頭頸部前方位姿勢による疲労感は僧帽筋の過剰な筋活動に起因することを発見!(2022.11.14)

2022年11月29日

金沢大学理工学域フロンティア工学系の西川裕一助教、田中志信教授、小松﨑俊彦教授、茅原崇徳准教授、設計製造技術研究所の坂本二郎教授、中京大学、広島大学らの共同研究グループは、頭頸部前方位姿勢(Forward Head Posture,FHP)(※1)における易疲労性の要因が僧帽筋上部線維の筋活動の異常にあることを明らかにしました。

金沢大学理工学域フロンティア工学系の西川裕一助教、田中志信教授、小松﨑俊彦教授、茅原崇徳准教授、設計製造技術研究所の坂本二郎教授、中京大学、広島大学らの共同研究グループは、頭頸部前方位姿勢(Forward Head Posture,FHP)(※1)における易疲労性の要因が僧帽筋上部線維の筋活動の異常にあることを明らかにしました。

頭頸部前方位姿勢は、近年スマホ首やストレートネックとして注目され、若年者をはじめ幅広い年齢層においてみられている姿勢です。常に頭が前に出た姿勢を続けると、頭痛や肩こりといった様々な症状が発症し、同じ姿勢を長時間保持すると疲れの訴えが大きいといったことが知られていますが、その要因は明らかになっていませんでした。

我々の研究グループは、習慣的に頭頸部前方位姿勢をとっている若年者(FHP群)と、頭頸部の位置が正常な若年者(正常群)を対象に、3種類の異なる座位姿勢(安楽な姿勢、頭頸部を前に出した姿勢、頭頸部を後ろに引いた姿勢)をそれぞれ30分間保持させ、姿勢保持時の頭頸部の筋活動と疲労の関係を検討しました。

その結果、FHP群は、正常群と比較してすべての姿勢で疲労の訴えが強いことを確認し、僧帽筋上部線維の過剰な筋活動が生じていることを見出しました。

さらに、正常群は、安楽姿勢が最も疲労の訴えや筋活動量が少なかったのに対して、FHP群は全ての姿勢で強い疲労の訴えおよび過剰な筋活動を呈し、頭頸部の位置を変えても疲労や筋活動量は変化しないことが明らかになりました。

本結果は、頭頸部位置を変えるだけではFHP群の疲労は軽減しないことを意味しており、僧帽筋上部線維の筋活動異常を是正することが重要であることが示唆されました。

これらの知見は将来、頭頸部前方位姿勢への介入方法や快適な座位姿勢の実現に向けたシート開発に活用されることが期待されます。

本研究成果は、2022年11月14日22時(英国時間)に国際学術誌『Scientific Reports』のオンライン版に掲載されました。

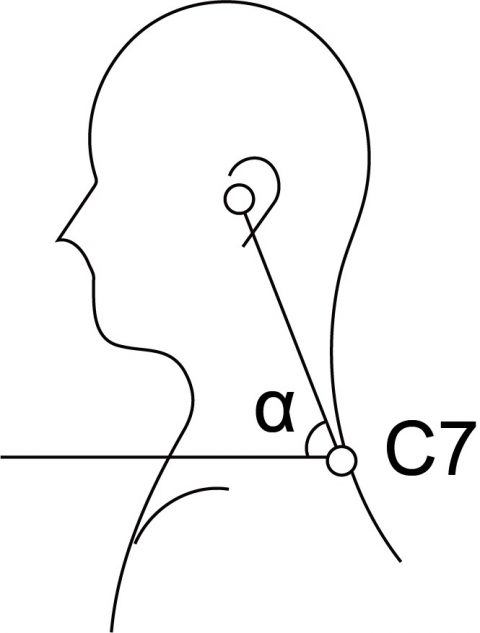

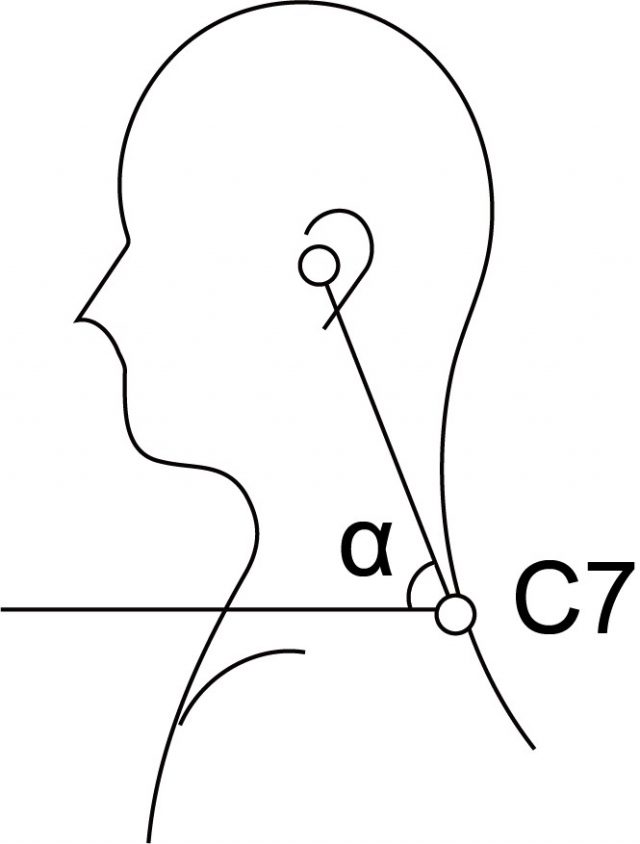

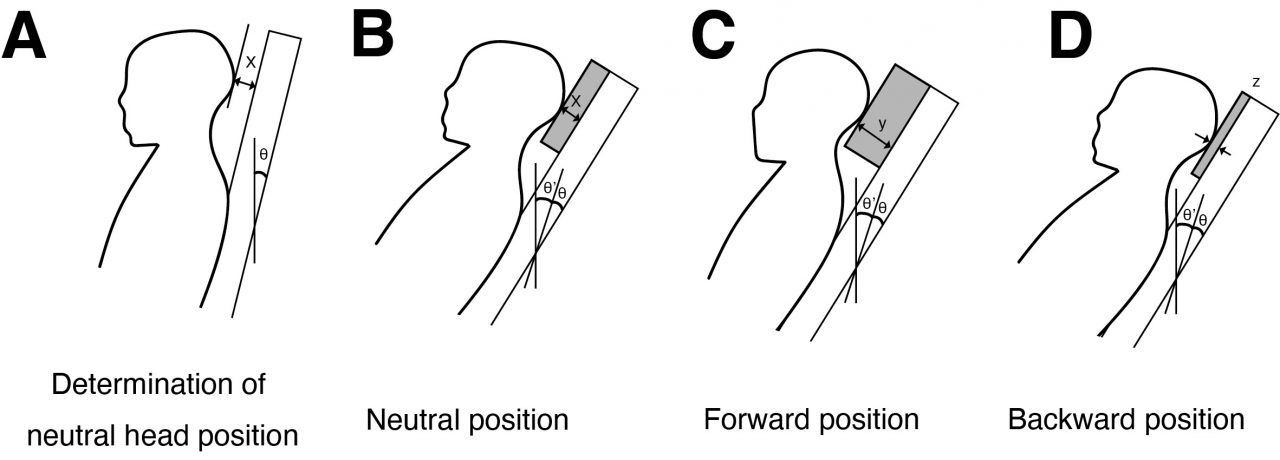

本研究では、若年男性19名(FHP群9名:22.3±1.5歳、正常群10名:22.5±1.4歳)を対象としました。FHPの有無は頭頸部角度(図1)を計測し、53度未満をFHP群、53度以上を正常群と定義しました。すべての対象者は、リクライニングシートに腰掛け、頭頸部の位置が最も楽な姿勢になるようにリクライニング角度を調整し、その姿勢をニュートラル姿勢としました(図2A)。その後、シートから後頭部の距離(図2BのX)を対象者ごとに計測し、Xの距離に合うピローを作成し、その状態からリクライニング角度を5度倒し、シートにもたれることができるように調整しました。またニュートラル姿勢から頭の位置を5cm前に出した姿勢をForward姿勢(図2C)、後方へ5cm引いた姿勢をBackward姿勢(図2D)とし、全3種類の姿勢をそれぞれ30分間保持させ、姿勢保持中は、全ての姿勢においてピローにもたれた状態としました。

図1:頭頸部角度

C7=第七頸椎棘突起と外耳孔を結ぶ線と水平線の角度から算出

図2:各姿勢設定

A:ニュートラル姿勢の同定:θ=各対象者の安楽なリクライニング角度、X=シートと後頭部の距離。

B:ニュートラル姿勢: Aのリクライニング角度から5度倒した位置をニュートラル姿勢の保持角度とした。θ’=5度。

C:Forward position:ニュートラル姿勢から5cmピローの高さを高くした姿勢。y=x+5cm

D:Backward position:ニュートラル姿勢から5cmピローの高さを低くした姿勢。z=x−5cm

本研究は、トヨタ紡織株式会社の共同研究経費の支援を受けて実施されました。

【用語解説】

※1 頭頸部前方位(Forward Head Posture,FHP)

頭部が前方に出た姿勢のこと。正常は外耳孔(耳の穴)と肩峰を結ぶ線が一直線になるが、外耳孔が肩峰よりも前方に出ていると頭部が前方に偏位していると評価される。本研究では、外耳孔と第7頸椎を結ぶ線と水平線の角度(図1参照)から頭頸部前方位の有無を評価した。