時間とともに左右が入れ替わる分子を開発!(2022.03.07)

2022年03月15日

金沢大学ナノ生命科学研究所の秋根茂久教授、同理工研究域物質化学系の酒田 陽子 准教授らは、時間とともに左右が入れ替わる分子の開発に成功しました。

金沢大学ナノ生命科学研究所の秋根茂久教授、同理工研究域物質化学系の酒田 陽子 准教授らは、時間とともに左右が入れ替わる分子の開発に成功しました。

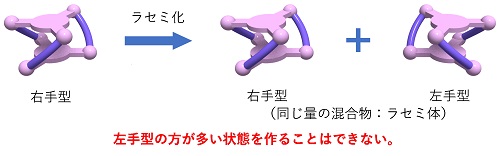

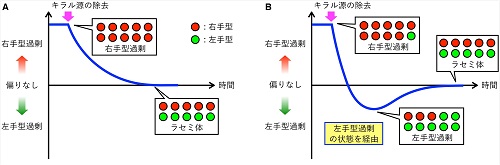

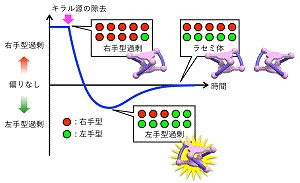

アミノ酸など我々の生命現象において重要な分子の多くは、鏡に映したものと重ならない右手型・左手型の構造(キラリティー)を持っており、それぞれが別の働きをします。このうち一方を取り出すことができる分子もありますが、徐々に右手型と左手型の50%ずつの混合物「ラセミ体」に戻るものもあります。このとき、例えば右手型から「ラセミ体」に戻る場合、通常は右手型の割合が100%から単調に減っていき50%になりますので、途中で左手型の割合が50%を超えることはありません(図1、図2A)。つまり、右手型だけを使って左手型が過剰な状態を作ることはできません。

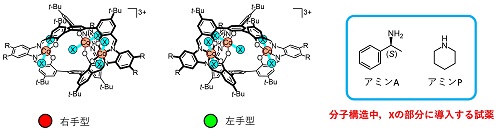

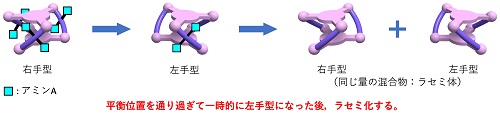

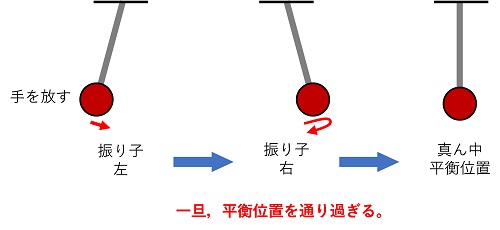

本研究では、このような常識を覆す時間変化を示す新しいらせん型分子を開発しました(図3)。コバルトを含むこの分子には、右手型に偏らせる試薬(アミンA)を6つ導入でき、それによって右手型が過剰に存在しています。このアミンAを取り除くための試薬(アミンP)を加えると徐々に「ラセミ体」に戻っていきますが,途中で一時的に左手型が過剰な状態を通ってから、右手型と左手型が50%ずつの混合物「ラセミ体」となることが分かりました(図4、図2B)。このように最終の到達点を一旦過ぎてから最終の平衡位置に落ち着く現象は、振り子などの物理現象でよく見られる「減衰振動」や制御工学における「オーバーシュート」に似ています。振り子を手前に引いて手を放すことで、手の届かない向こう側にも物体を届けられるように(図5)、右手型に偏らせる試薬(アミンA)を用いるだけで右手型から一時的に左手型に入れ替わるような時間変化を実現しました。

これらの知見は、時間とともに働きが変わる分子の開発において先駆的で重要な指針となり、時間に応じて透明度や色などの性質や働きが変わる新素材の部品として活用されることが期待されます。また、よりシンプルな分子骨格で特異な時間変化を起こすことが可能となりますので、これを生かした新しい反応の開発が進むことが見込まれます。

本研究成果は、2022年3月7日15時(米国東部時間)に米国科学誌『Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)』に掲載されました。

図1 多くのキラル化合物に見られるラセミ化反応。右手型は、最終的に右手型と左手型が50:50で含まれる混合物(ラセミ体)に変化する。

図2 (A) 通常のラセミ化反応における時間変化。右手型のみの状態から単調に変化して、ラセミ体となる。右手型から出発した場合に左手型が過剰な状態を通ることはない。(B) 本研究のメタロクリプタンドにアミンPを加えたときの時間変化の概略。右手型が過剰な状態から出発し、一時的に左手型が過剰な状態を経由してラセミ体となる。

図3 本研究で用いたメタロクリプタンド分子の構造。らせん型構造を持ち、右手型および左手型の構造が平衡状態となっている。分子構造中,Xで示した6ケ所に、右手型に偏らせる試薬「アミンA」や、そのアミンAを取り除くための試薬「アミンP」を導入できる。

図4 本研究のメタロクリプタンド分子にアミンPを加えたときの変化の概略。右手型が一時的に左手型になった後、ラセミ化する。

図5 手を放した後に振り子が平衡位置に落ち着くときの様子。平衡位置を通り過ぎてから平衡位置に落ち着く。