バイオエタノールの効率的生産へ向けた新しい双性イオン溶媒の開発(2021.05.18)

2021年08月30日

金沢大学理工研究域生命理工学系/ナノマテリアル研究所の黒田 浩介 准教授と理工研究域生命理工学系の髙橋 憲司 教授らの研究グループは、植物バイオマスのセルロースを効果的に溶解することができ、バイオエタノールのワンポット生成へ向けた新しい双性イオン溶媒を開発しました。この双性イオン溶媒は、アミノ酸に似た構造をもつ双性イオン(※1)と、糖からできています。そのためセルロース溶媒の中では毒性が非常に低く、微生物を使ったエタノール発酵プロセスにも適用可能であることが期待されます。

金沢大学理工研究域生命理工学系/ナノマテリアル研究所の黒田 浩介 准教授と理工研究域生命理工学系の髙橋 憲司 教授らの研究グループは、植物バイオマスのセルロースを効果的に溶解することができ、バイオエタノールのワンポット生成へ向けた新しい双性イオン溶媒を開発しました。この双性イオン溶媒は、アミノ酸に似た構造をもつ双性イオン(※1)と、糖からできています。そのためセルロース溶媒の中では毒性が非常に低く、微生物を使ったエタノール発酵プロセスにも適用可能であることが期待されます。

バイオエタノールは、サトウキビやとうもろこし、また古紙や割り箸といった廃木材などのバイオマス資源を発酵し、蒸留して作られる植物性のエチルアルコールで、新たな燃料用エネルギーとして注目されています。ガソリンの代替品となるだけでなく、使用したときの排ガスの量が通常の化石燃料よりも少ないため、環境に優しいネルギー資源として期待されているバイオエタノールですが、エタノールを生産するためのバイオマスの溶媒は微生物に対する毒性が強く、溶媒を除去するのに大きなエネルギーを必要となります。そのため、エタノールを作れば作るほど、逆にエネルギーが消費されるという大きな課題がありました。黒田 准 教授らのグループはこれまでの研究において、毒性が非常に低くセルロースを溶解することができるため溶媒除去が不要な、液体の双性イオンを新規に開発(研究成果1、研究成果2)しました。しかし、液体に双性イオンはほとんどなく、より良い溶媒を探索するためには別の手法を考える必要がありました。

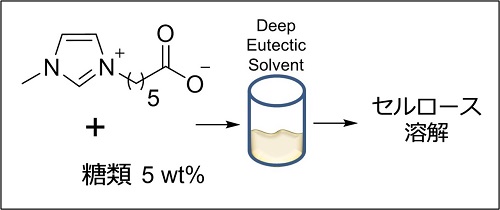

そこで本研究では、Deep Eutectic Solvent(※2)と呼ばれる、固体と固体を混ぜて液体にする方法を採用し、固体の双性イオンと糖類を混合することにより、液体の双性イオン溶媒を作製することに成功しました。糖類の含有率を5 wt%程度まで減らすことで、双性イオンの性質を強く保つことができ、セルロースを効果的に溶解することもできました。

本研究の成果は、バイオエタノール作製に有用な「双性イオン溶媒」の可能性を大きく拡げるものと考えられます。今後は、Deep Eutectic Solventの手法を利用してさまざまな双性イオン溶媒を開発することで、バイオエタノールの実用化へとつながることが期待されます。

本研究成果は、2020年5月18日に国際学術誌『Carbohydrate Polymers』のオンライン版に掲載されました。

【用語解説】

※1 双性イオン

アミノ酸など、正電荷と負電荷を同分子内に持つもの。ほとんど全ての双性イオンは固体だが、分子構造を工夫することで液体にすることもできる。しかし、常温で液体の双性イオンは数種類ほどしか見つかっていない。

※2 Deep Eutectic Solvent

固体と固体を混ぜて作製した液体(溶媒)のこと。たとえば、プロトンドナーとアクセプターの相互作用を上手く制御することで液体にすることができる。

- Carbohydrate Polymers

- 研究者情報: 黒田 浩介

- 研究者情報: 髙橋 憲司