破骨細胞−骨芽細胞間の情報伝達の仕組み解明に向けて(2020.04.23)

2020年07月27日

金沢大学理工研究域生命理工学系の小林 功 助教らの研究グループは、骨の代謝における破骨細胞と骨芽細胞(※1)の情報伝達が細胞外小胞(※2)を介して行われることを明らかにしました。

金沢大学理工研究域生命理工学系の小林 功 助教らの研究グループは、骨の代謝における破骨細胞と骨芽細胞(※1)の情報伝達が細胞外小胞(※2)を介して行われることを明らかにしました。

私たちの骨は、他の臓器と同様に、常に新陳代謝を繰り返しています。古い骨が吸収されて新しい骨へと入れ替わることや、骨折した際に骨が元通りに修復されることも、この代謝機能によるものです。骨の代謝には、古い骨を壊す破骨細胞と、新しい骨を形成する骨芽細胞の2種類の細胞が重要な役割を果たすことが知られています。しかし、この2種類の細胞の間でどのように情報伝達が行われ、骨の修復が行われるのか、その仕組みの詳細は分かっていませんでした。

本研究では、その情報伝達の仕組みを明らかにするために、インド原産の熱帯魚であるゼブラフィッシュのウロコに着目しました。魚類のウロコは、人間の骨組織に類似した特徴を持っており、絶えず破骨細胞による骨吸収と、骨芽細胞による骨形成が行われています。一方、人間の骨とは異なり、魚類のウロコは体の表面にあるため、生きたままの状態で骨修復の様子を観察できるという特徴があります。

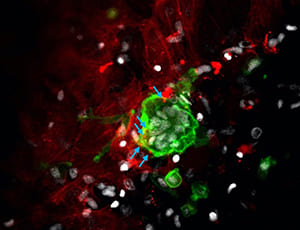

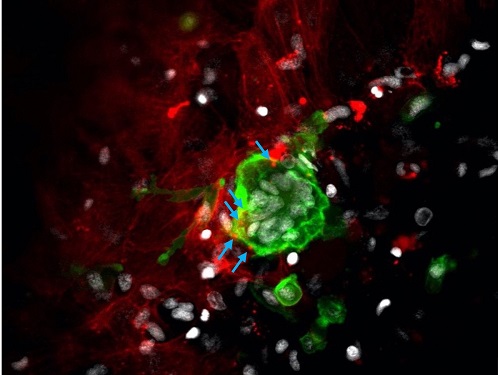

本研究グループは、破骨細胞を緑色蛍光タンパク(GFP)、骨芽細胞を赤色蛍光タンパク(mCherry)で標識した遺伝子組み換えゼブラフィッシュを樹立しました。このゼブラフィッシュのウロコを蛍光顕微鏡で観察すると、破骨細胞と骨芽細胞の様子を生きたまま観察することができます。このような骨組織のライブイメージング(Live imaging)解析を行った結果、未成熟な破骨前駆細胞が分化・成熟して骨吸収を開始するには、骨芽細胞によって作られるRANKLと呼ばれる情報伝達分子を受け取る必要があり、その伝達は細胞外小胞を介して行われていることが明らかになりました。

破骨細胞と骨芽細胞の間で行われる情報伝達の仕組みを理解することは、骨折治癒だけでなく、骨粗しょう症などのさまざまな骨疾患の効果的な治療方法の開発のためにも重要です。本研究の成果は、細胞外小胞に含まれる情報伝達分子の種類を操作することにより、骨吸収や骨形成を人為的に制御できる可能性を示しています。今後、ゼブラフィッシュのウロコを用いた細胞外小胞の研究をさらに発展させることにより、さまざまな骨疾患に対する新たな治療戦略につながることが期待されます。

本研究成果は、2020年4月23日(英国時間)に国際学術誌『Communications Biology』のオンライン版に掲載されました。

ゼブラフィッシュのウロコにおける破骨細胞(緑)と骨芽細胞(赤)の様子。灰色は細胞の核を示す。細胞外小胞(青矢印)を介して骨芽細胞からの情報伝達分子を受け取った破骨細胞は細胞融合によって多核巨大化し、骨吸収を行う。

【用語解説】

※1 破骨細胞と骨芽細胞

骨組織に存在する細胞で、破骨細胞が骨吸収の役割を、骨芽細胞が骨形成の役割を担う。通常では互いに情報伝達し合うことによって、骨吸収と骨形成のバランスを保っているが、これらの細胞のバランス異常や機能異常は骨粗しょう症や大理石病などのさまざまな骨疾患の原因となる。

※2 細胞外小胞

生体内のさまざまな細胞から分泌される膜に包まれた小さな構造物で、その内部にはRNAやタンパク質などのさまざまな情報伝達分子が含まれる。近年、細胞外小胞を介した情報伝達が、組織や細胞の発達や維持に重要な役割を果たすことが明らかになりつつあり、医学的な観点からも新たな治療法への応用に高い注目が集まっている。

- Communications Biology

- 研究者情報: 小林 功