孤立陽子オーロラの直下で生じる中間圏オゾン量の極端な減少を発見!(2022.10.11)

2022年10月12日

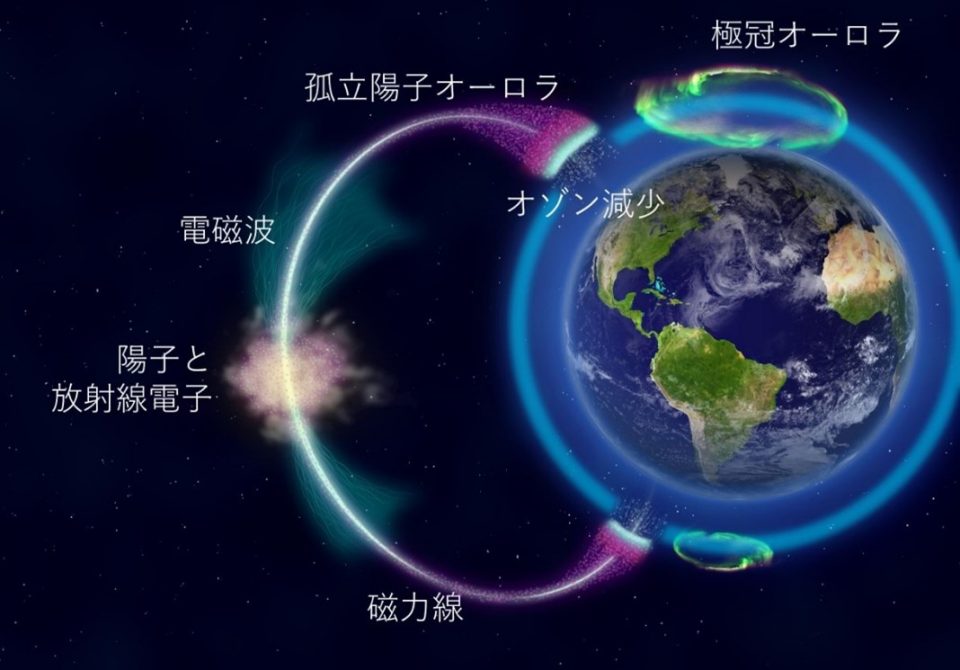

金沢大学理工研究域電子情報通信学系の尾﨑光紀准教授、八木谷聡教授、名古屋大学 宇宙地球環境研究所、国立極地研究所、宇宙航空研究開発機構、他の国際共同研究グループは、衛星リモートセンシングと地上電磁波観測を駆使し、「孤立陽子オーロラ」と呼ばれる特殊なオーロラの発生に伴い、高度50~80 kmの中間圏(※1)に、南北方向の大きさが400 km以下の局所的なオゾン量の極端な減少を発見しました。

地球大気には、太陽からの放射だけでなく、銀河宇宙線や高エネルギーのプラズマ(イオンと電子)が降り注いでおり、これらは大気を電離させ窒素酸化物(NOx)、水素酸化物(HOx)を生成し、オゾン変動の要因になると考えられています。しかし、高エネルギープラズマが地球大気に“いつ”、“どこで”、“どのくらい”の影響を与えているのか、定量的な評価ができていません。その理由は、高エネルギープラズマが直接目で見える現象ではないためです。しかし、目視で観察できる孤立陽子オーロラは、高度100 km程度でオーロラを発光させる陽子降下だけでなく、もっと低い高度まで大気中へ降下できる放射線帯電子を伴うことが従来研究より分かっていました。このため、本研究グループは、放射線帯電子降下による大気変動の影響を明らかにするために、孤立陽子オーロラ直下における中間圏オゾンの影響を調査しました。

調査の結果、孤立陽子オーロラの発生に伴い1.5時間後には孤立陽子オーロラ直下の中間圏オゾンが10~60%も減少することが分かりました。これは、シミュレーション研究の予想を超える減少率でした。本研究は、地球周辺宇宙からの放射線帯電子降下が中間圏の大気変動に直接かつ即座に局所的に影響することを世界で初めて観測的に明らかにした研究成果です。この知見により、宇宙からの高エネルギープラズマの大気電離作用の影響を加味することで、地球大気環境変動の予測向上への貢献が期待されます。

本研究成果は、2022年10月11日18時(日本時間)に国際誌『Scientific Reports』にオンライン掲載されました。

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(16H06286, 20H02162)の支援を受けて実施されました。

用語解説

※1 中間圏

高度約50~80 kmの領域であり、オーロラが発生する高度約100 kmよりも低い大気の層。