能登地方で継続する地震活動域およびその深部に電気を通しやすい領域を検出(2022.10.24)

2022年10月24日

金沢大学理工研究域地球社会基盤学系の平松良浩教授、京都大学防災研究所、兵庫県立大学らの研究グループは、2021年7月頃からの能登半島北東部の地震活動の活発化を受けて、2021年11月~2022年4月に地下の構造調査を実施し、一連の地震活動域およびその深部に電気を通しやすい領域が存在することを明らかにしました。地下の電気を通しやすい領域は、水に代表される流体に富む領域である可能性が高く、一連の地震活動の要因として流体の関与を示す重要な研究成果と考えられます。流体の分布をより詳細に把握すること、また、連続観測による時間変化の有無を検証することにより、一連の地震活動の今後の推移予測への貢献が期待されます。

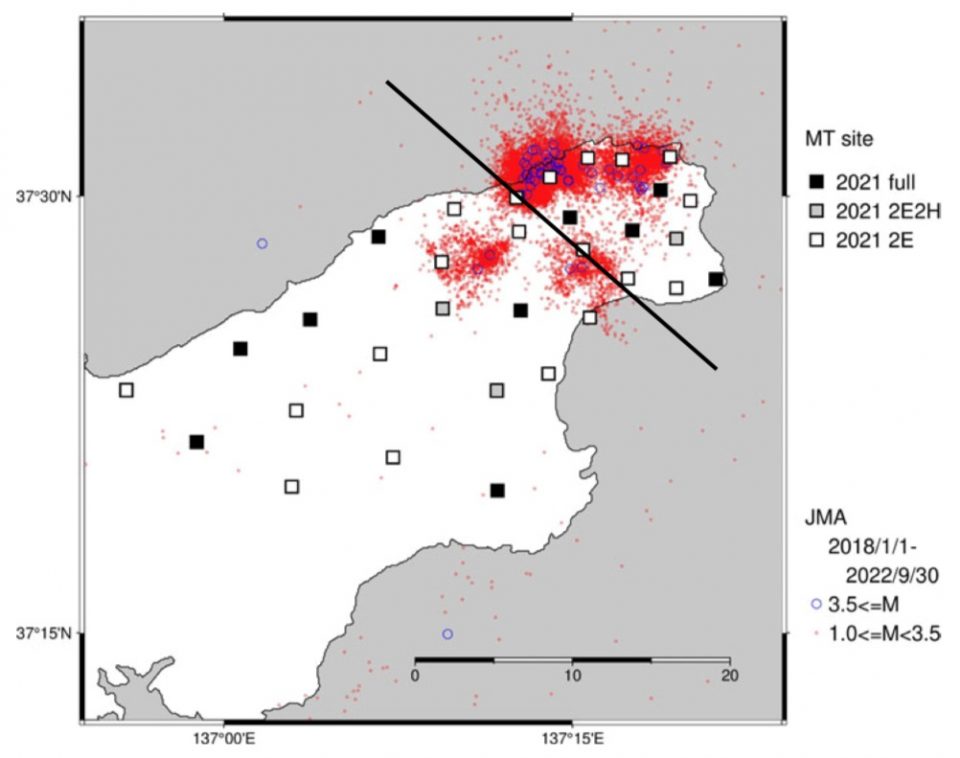

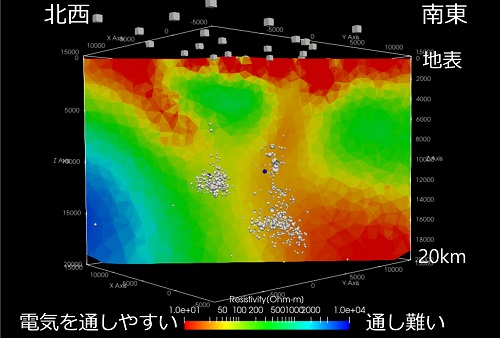

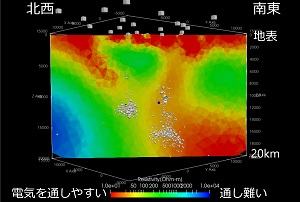

本研究では、地下の電気比抵抗構造を推定するために、2021年11月~2022年4月の期間に、合計32か所(図1)において地電流・地磁気の観測を実施しました。取得したデータを解析することにより、地表から深さ20kmまでの三次元構造を推定し、一連の地震活動が開始した南側クラスタと、現在最も活動的な北側クラスタに沿って電気を通しやすい領域(良導域)が存在することを明らかにしました。また、南側クラスタの深部には、この良導域が連続して分布することが分かりました(図2)。地下の良導域は水に代表される流体に富む領域であり、より深部から供給された流体が一連の地震活動の要因であると考えられます。

今回得られた構造をより詳細に、また深部の推定確度を向上させるために、今年度、海域での追加観測を実施しており、陸域での補充観測も今後予定しています。加えて、一部の陸上観測点では、1年程度の連続観測を計画しており、地震活動の推移予測に役立てればと考えております。

なお、本研究結果の詳細については、2022年11月5日に神奈川県相模原市で行われる「第152回地球電磁気・地球惑星圏学会 総会および講演会」で発表される予定です。

- 研究者情報:平松 良浩