マイオカインの発現に効果的な周波数帯を解明(2024.05.31)

2024年06月03日

金沢大学理工研究域フロンティア工学系の西川裕一助教、自然科学研究科フロンティア工学専攻の坂口寛幸さん(大学院生)、株式会社MTGの髙田達也研究員、広島大学の前田憲明准教授、マーケット大学(アメリカ)のAllison Hyngstrom教授らの共同研究グループは、マイオカインの発現に効果的な周波数帯を明らかにしました。

マイオカインとは、骨格筋から発現する物質の総称で現在までに600種類以上のマイオカイン候補が同定しています。その中でも神経保護や認知機能の向上に寄与する物質として脳由来神経栄養因子(BDNF)やカテプシンBが挙げられます。これらの物質は、高強度の運動を行うことで多く発現し、認知機能の向上にも貢献していることが動物研究等で明らかになっており、認知症の予防や症状改善に運動が重要であることが近年注目されてきています。

本研究グループは、これまでに筋肉に電気刺激を加えて収縮させる神経筋電気刺激(EMS)という方法を用いることでも、血液中のBDNFが増加することを報告しています。しかしながら、EMSには周波数やパルス幅といったさまざまな可変パラメータがあり、そのような刺激がマイオカインの発現に効果的であるのかについては明らかになっていませんでした。

本研究では、異なる周波数で筋肉を刺激し、どの周波数帯が最もマイオカインの発現に効果的であるのかについて検討をしました。

その結果、20Hzによる刺激が、他の周波数帯(4Hzおよび80Hz)と比較して発現量が大きいことを明らかにしました。

この知見は、将来認知機能向上を目的とした介入手法へ応用されることが期待されます。

本研究結果は、2024年5月31日0時(ロンドン時間)に『Journal of Comparative PhysiologyB』に掲載されました。

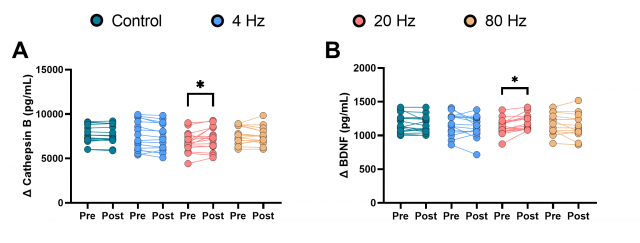

Fig 1:カテプシンB(A)およびBDNF(B)の発現量の比較。20Hzのみ、刺激後に有意に増加した。

* p<0.05

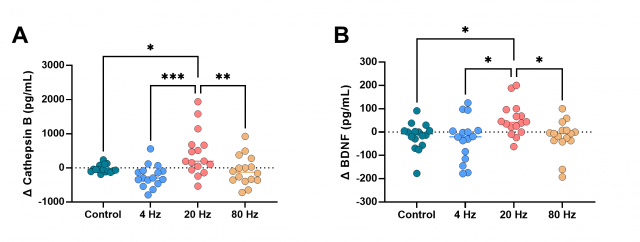

Fig 2:カテプシンB(A)およびBDNF(B)の変化量の比較。変化量はPost-Preで算出した。20Hzが他の条件と比較して有意に高値を示した。

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

本研究結果は、株式会社MTGとの共同研究費の支援を受けて実施されました。

Journal of Comparative PhysiologyB

- 研究者情報:西川 裕一