2種類の溶液の境界面で生じる水溶性テトラフェニルエテンの凝集誘起発光メカニズムを解明(2020.08.07)

2020年11月17日

金沢大学理工研究域物質化学系の永谷 広久 教授らの研究グループは、混ざり合わない2種類の溶液の境界面(液液界面)で生じる水溶性テトラフェニルエテン(TPE)誘導体の凝集誘起発光(Aggregation-Induced Emission, AIE)のメカニズムを解明しました。

金沢大学理工研究域物質化学系の永谷 広久 教授らの研究グループは、混ざり合わない2種類の溶液の境界面(液液界面)で生じる水溶性テトラフェニルエテン(TPE)誘導体の凝集誘起発光(Aggregation-Induced Emission, AIE)のメカニズムを解明しました。

AIEとは、分散状態において無蛍光性の物質が、凝集することで蛍光性を示すようになる現象です。蛍光物質の多くは、濃度が高い条件で凝集体を形成すると発光特性を消失(凝集起因消光)するため、発光材料としての用途には大きな制限があります。AIE特性を示す物質は、高濃度条件や固体状態において良好な発光特性を示し、新しい固体発光材料の開発や、生体組織の観察などへの応用が期待できることから、近年、注目を集めています。

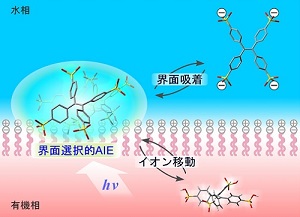

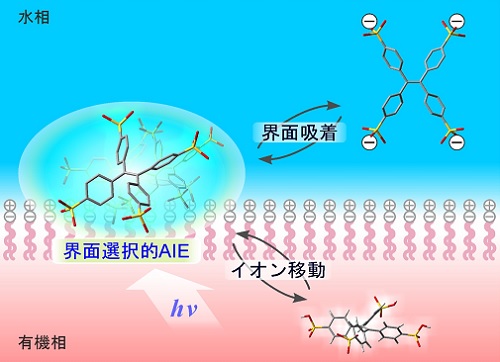

本研究では、水溶液中ではほとんど発光特性を示さない水溶性TPE誘導体に注目し、液液界面でAIEが生じるメカニズムを明らかにしました。液液界面の分極状態を外部から電気化学的に制御することによってTPE誘導体の界面吸着や凝集状態を可逆的に変化させ、界面特異的にAIE挙動が生じることを見いだしました。また、リン脂質を吸着させた生体膜模倣界面では、脂質膜との相互作用によってAIE特性が変化することを明らかにしました。

本研究の成果は、単純な構造のTPE誘導体が、液液界面や脂質膜表面の分極状態に応答して特異的な発光特性を生じることを示したものです。体内の薬物分布をコントロールするドラッグデリバリーシステムで薬剤の輸送手段として利用されるリポソームや細胞間の物質輸送を担うエクソソームの選択的な蛍光標識、物質輸送やシグナル伝達の駆動力となる膜電位に応答する機能性蛍光プローブなどへの応用が期待されます。

本研究成果は、2020年8月7日に国際学術誌『Langmuir』のオンライン版に掲載されました。

アニオン性官能基を持つ水溶性テトラフェニルエテン(TPE)誘導体は、2種の溶液の液液界面に吸着することにより、特異的な凝集誘起発光(AIE)挙動を示した。界面選択的に生じるAIE過程は、生体膜を模倣した液液界面において、外部から印加された電位に依存して変化した。これらの結果は、単純な構造の水溶性TPE誘導体が、生体膜の電位に応答する蛍光プローブとして利用できることを示しており、リポソームやエクソソームの選択的可視化など、生命医学分野での応用が期待される。