種子島沖海底泥火山でメタンハイドレートを発見(2022.01.18)

2022年01月19日

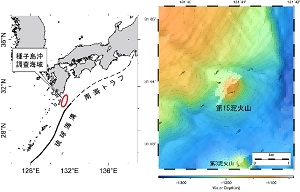

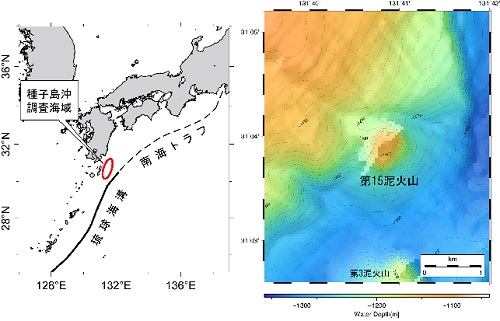

金沢大学理工研究域地球社会基盤学系の加藤萌日本学術振興会特別研究員(JSPS-PD)らと神戸大学、琉球大学、高知大学、海洋研究開発機構と共同で行った琉球海溝北部の種子島沖海底泥火山(※1)の調査航海において、メタンハイドレート(※2)の採取に成功しました。日本周辺の海域において南海トラフよりも南西の琉球海溝でメタンハイドレートが発見されたのはこれが初めてです。

金沢大学理工研究域地球社会基盤学系の加藤萌日本学術振興会特別研究員(JSPS-PD)らと神戸大学、琉球大学、高知大学、海洋研究開発機構と共同で行った琉球海溝北部の種子島沖海底泥火山(※1)の調査航海において、メタンハイドレート(※2)の採取に成功しました。日本周辺の海域において南海トラフよりも南西の琉球海溝でメタンハイドレートが発見されたのはこれが初めてです。

本研究航海は、東京大学大気海洋研究所の令和3年度全国共同利用研究航海として海洋研究開発機構の東北海洋生態系調査研究船「新青丸」を用いて実施され、種子島沖海底泥火山群のうち3つの泥火山で、採水・採泥調査、地球物理探査を行いました。このうち第15泥火山と番号がつけられた泥火山の山頂付近にてピストンコアラーで筒状の堆積物(コア)を採取し、船上でコアの中身を確認したところ、海底面から約1 mの深さに塊状のメタンハイドレートが約20 cmの厚さで入っていることが発見されました。

種子島沖には、第15泥火山と同様の海底泥火山が多数存在しています。また海底下にはメタンハイドレートの存在を示すとされる海底疑似反射面(BSR)が観測されているため、同海域にはメタンハイドレートが広く分布していることが期待されます。今後、採取したメタンハイドレートの構造や、ハイドレートに含まれるメタンや水の詳細な化学分析を行い、メタンの起源や生成深度、供給メカニズムを調べることで、種子島沖海底のメタンハイドレートおよび炭化水素資源の成因や規模、炭素循環について明らかにしていく予定です。

【用語解説】

※1 海底泥火山

海底泥火山は、地下深部で形成された泥質流体(水やガスを多く含む泥質堆積物)が表層に噴き上がってできた円錐形の高まりで、世界各地の大陸縁辺域に分布している。日本周辺では紀伊半島沖熊野灘と種子島東沖に多く存在していることが知られている。

※2 メタンハイドレート

メタンガスと水分子が、低温・高圧環境下で氷状に結晶化したもの。メタンハイドレートを解かして得られるメタンガスはハイドレートの体積の約160倍であり、小さな体積から多くのエネルギーを得ることが可能。またメタンガスを燃やしたときに出る二酸化炭素量は石炭や石油を燃やすよりも少ない。このような特徴から石炭や石油に代わる次世代エネルギー資源として期待されている。