宇宙の電磁波が地上に伝わる“通り道”を可視化することに成功!(2021.12.08)

2021年12月09日

~国際協力による同時多地点観測から、電磁波の約5万キロに及ぶ旅路を解明~

金沢大学理工研究域 電子情報通信学系の松田 昇也 准教授、金沢大学学術メディア創成センターの笠原 禎也 教授らの国際共同研究グループは、複数の科学衛星で同時計測された電磁波とプラズマ粒子データなどを用いて、宇宙の電磁波が発生する領域を明らかにしたとともに、目には見えない“電磁波の通り道”の存在を世界で初めて突き止め、電磁波が地上へと伝わる仕組みを解明しました。

金沢大学理工研究域 電子情報通信学系の松田 昇也 准教授、金沢大学学術メディア創成センターの笠原 禎也 教授らの国際共同研究グループは、複数の科学衛星で同時計測された電磁波とプラズマ粒子データなどを用いて、宇宙の電磁波が発生する領域を明らかにしたとともに、目には見えない“電磁波の通り道”の存在を世界で初めて突き止め、電磁波が地上へと伝わる仕組みを解明しました。

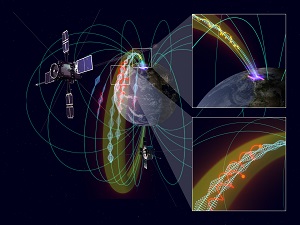

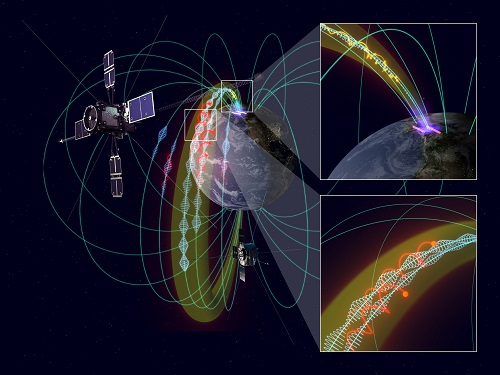

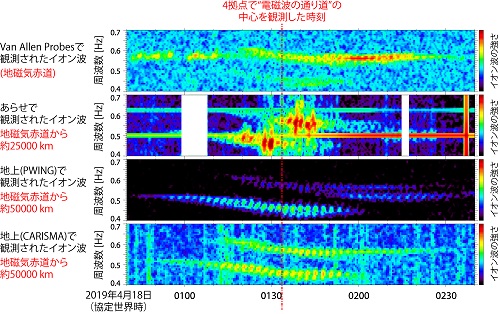

地球周辺の宇宙空間では自然由来の電磁波が発生し、地球を取り囲む放射線帯(※1)の形成・消失や、オーロラ発光などの物理現象を引き起こしています。これらの電磁波は、地球の磁力線に沿って南北両半球を伝わり、伝搬経路上のさまざまな場所で宇宙の諸現象を引き起こすと考えられています。従来の科学衛星一機による単地点観測では、現象を点で捉えることしかできないため、電磁波が伝わっていく様子や、空間的にどのように広がっているかといった三次元的描像が未解明のままでした。

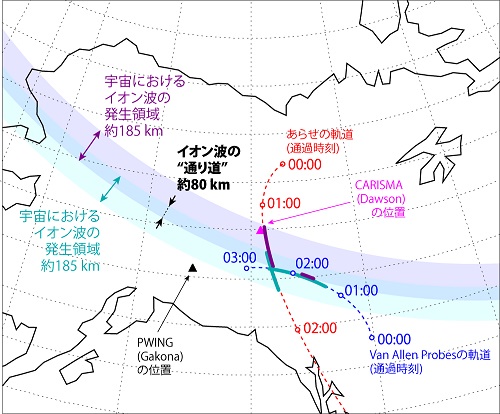

本国際共同研究グループは、日本の科学衛星「あらせ」、アメリカの科学衛星「Van Allen Probes」、日本が世界各国に展開する「PWING誘導磁力計ネットワーク」、カナダが北米を中心に展開する「CARISMA誘導磁力計ネットワーク」の4つの観測拠点を連携させ、宇宙空間の特定の場所で電磁波が生まれ、そのうち限られた一部のみが宇宙の遠く離れた場所や、地上へと伝搬する様子を一元的に捉えることに成功しました。電磁波が伝わる距離はおおよそ5万キロにも及び、その長い旅路の中で、冷たいプラズマにエネルギーを与え、宇宙のプラズマ環境変動を引き起こす様子も合わせて解明されました。

本研究成果は、広大な宇宙を飛び交う電磁波を、国際協力による多地点観測網によって三次元的に捉えることに成功したものであり、電磁波を引き金とする宇宙環境変動の仕組みを理解することに役立ちます。また、各国が開発した高性能な科学衛星や地上観測装置が連携することで、宇宙環境を立体的にモニタリングできることを示し、将来の宇宙天気予報(※2)の精度向上に向けた大きな一歩となることが期待されます。

本研究成果は、2021年12月8日9時(米国東部標準時)に米国地球物理学連合速報誌『Geophysical Research Letters』のオンライン版に掲載されました。

本研究は、科学研究費助成事業(14J02108,16H06286,17H06140,20K14546,20H01959)および日本学術振興会 二国間交流事業(JPJSBP120192504)の支援を受けて実施されました。また、PWING地上観測網データベース構築の一部は、IUGONET(Inter-university Upper atmosphere Global Observation NETwork)の支援を受けました。科学衛星「あらせ」と地上観測データは、JAXA宇宙科学研究所と名古屋大学が共同運営しているERGサイエンスセンター(https://ergsc.isee.nagoya-u.ac.jp)から配信されています。

【用語解説】

※1 放射線帯

地球を取り囲むドーナツ状の領域で、極めて高いエネルギーのプラズマが充満している。人工衛星の障害などを引き起こすため、宇宙の中でも特に注意が必要な領域として知られる。

※2 宇宙天気予報

太陽活動に伴って発生する、地球周辺の宇宙環境の乱れを予測する技術のこと。

- Geophysical Research Letters

- researchmap: 松田 昇也

- researchmap: 笠原 禎也