フラッシュオーロラの形状変化の原因を数値計算で解明(2021.07.06)

2021年07月06日

金沢大学理工研究域電子情報通信学系の尾崎 光紀 准教授、八木谷 聡 教授、今村 幸祐 准教授、金沢大学学術メディア創成センターの笠原 禎也 教授、国立極地研究所、名古屋大学、電気通信大学、京都大学の共同研究グループは、宇宙で発生するコーラス波動(※1)が伝搬する様相とオーロラ発光の数値計算を組み合わせ、突発発光オーロラ(フラッシュオーロラ※2)の形状変化を再現することに成功しました。

金沢大学理工研究域電子情報通信学系の尾崎 光紀 准教授、八木谷 聡 教授、今村 幸祐 准教授、金沢大学学術メディア創成センターの笠原 禎也 教授、国立極地研究所、名古屋大学、電気通信大学、京都大学の共同研究グループは、宇宙で発生するコーラス波動(※1)が伝搬する様相とオーロラ発光の数値計算を組み合わせ、突発発光オーロラ(フラッシュオーロラ※2)の形状変化を再現することに成功しました。

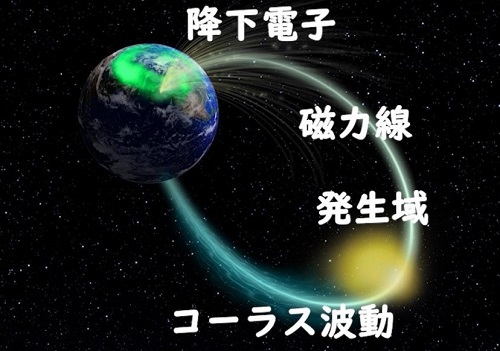

コーラス波動が高エネルギー電子を地上へ降下させ、オーロラを発光させることは40年以上前から指摘されていました。しかし、地上から見るフラッシュオーロラがなぜ形状変化を示すのか、その理由はわかっていませんでした。オーロラの形状変化は宇宙のプラズマや磁力線の変化の様子を示します。この形状変化の要因を明らかにすることは、地上から宇宙の電磁環境を把握するために重要です。

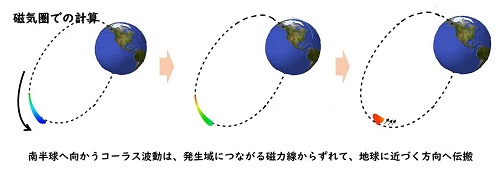

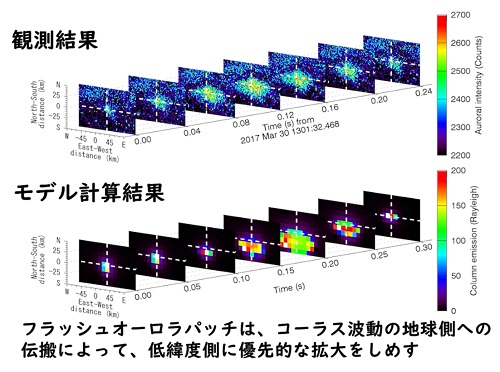

本研究では、アラスカの高感度カメラで撮像されたオーロラ観測データより、フラッシュオーロラの形状変化の特性を解析し、北半球では南側(低緯度側)に拡大しやすい傾向があることを見出しました。この空間変化を再現するために、研究チームは、コーラス波動の伝搬過程と電離層(※3)のオーロラ発光を組み合わせる計算モデルを新たに開発しました。コンピュータによる数値計算を駆使し、低緯度側に拡大しやすいフラッシュオーロラの原因は、宇宙のコーラス波動が発生域につながる磁力線から逸脱し地球側に偏って伝搬するためであることを明らかにしました。コーラス波動の発生と伝搬は、宇宙の危険な放射線電子の発生と消失の両方に関連しています。宇宙の放射線は、宇宙飛行士の被ばくをもたらすだけでなく、人工衛星に搭載される電子回路の誤動作や故障を引き起こす原因になることも知られています。本研究成果は、電磁波とオーロラ観測結果を組み合わせることにより、詳細な宇宙の放射線電子の増減推定モデルの開発や改良につながる可能性を示しました。

本研究成果は、2021年7月6日9時(米国東部標準時間)に米国地球物理学連合の発行する論文誌『Journal of Geophysical Research: Space Physics』に公開されました。

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業と日本学術振興会二国間交流事業の支援を受けて実施されました。

フラッシュオーロラとコーラス・レイトレーシングから推定された波動粒子相互作用領域の空間発展

Spatial evolution of wave-particle interaction region deduced from flash-type auroras and chorus-ray tracing

【用語解説】

※1 コーラス波動

電子が磁力線に沿って、らせん運動することによって生じる自然電磁波のこと。

※2 フラッシュオーロラ

カーテン状に揺らめくオーロラと異なり、1秒以下の発光時間で突発的に発光するオーロラのこと。数秒から数十秒程度の周期で明滅を繰り返す脈動オーロラの一種と考えられている。

※3 電離層

高度約60~300 kmにおける地球大気が電子とイオンに電離した電離気体の層のこと。