海棲脊椎動物と穿孔性二枚貝の共生関係を示す化石を発見(2020.05.29)

2020年06月26日

金沢大学理工研究域地球社会基盤学系のジェンキンズ・ロバート 准教授と早稲田大学教育・総合科学学術院教育学部理学科地球科学専修の佐藤 圭 助教は、白亜紀における海棲脊椎動物と穿孔性二枚貝の共生関係を示す非常に珍しい化石を発見しました。

金沢大学理工研究域地球社会基盤学系のジェンキンズ・ロバート 准教授と早稲田大学教育・総合科学学術院教育学部理学科地球科学専修の佐藤 圭 助教は、白亜紀における海棲脊椎動物と穿孔性二枚貝の共生関係を示す非常に珍しい化石を発見しました。

生物同士の共生関係は生命進化の原動力の一つとして重要な役割を果たしてきたと考えられています。しかし、多くの脊椎動物は体表が化石として保存されにくい軟組織で構成されているため、海棲脊椎動物の体を固着基盤とする共生関係を直接的に示す化石が見つかるのは稀でした。脊椎動物の中でもカメは体表直下に硬組織(甲羅の骨)が広がっていることから固着性生物(※1)の痕跡が残りやすいといえそうですが、これまでカメ類と固着性生物についての共生関係の化石記録に関する研究はほとんどありません。孔が開いている骨化石が発見されることがありますが、それらは骨化石の主の死後に、「骨に住む」もしくは「骨を食べる生物」によって開けられたと解釈されてきました。

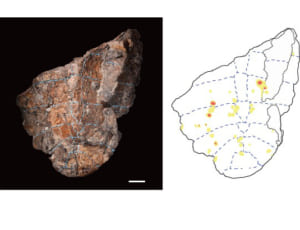

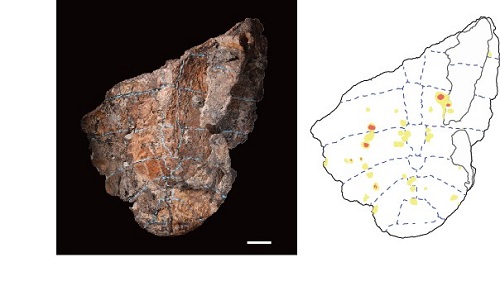

2001年、北海道中川町に露出している後期白亜紀カンパニアン期の地層由来の岩石からオサガメの祖先Mesodermochelys(メソダーモケリス)(※2)の一種の甲羅の化石が発見され、その表面には多数の孔があり、貝殻のような化石が入っていました。

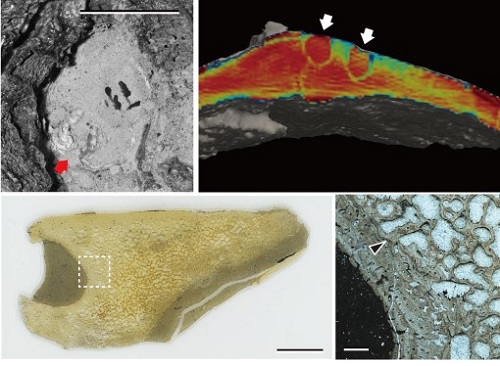

本研究では、この甲羅の化石を医療用CTでスキャンし、孔の三次元解析等を行った結果、孔は穿孔性二枚貝によって掘り進められたものであるとともに、甲羅に開けられた多数の孔はカメが生存していた時点で開けられたものである可能性が高いことが分かりました。つまり、白亜紀におけるカメ(海棲脊椎動物)と穿孔性二枚貝の共生関係を示す化石であると考えられます。今回発見された化石は、その形状と、基質が木質または石質のいずれでもなく生物の硬組織に孔が開けられたものであったことから、Karethraichnus zaratanという生痕種として新種記載されました。種小名は、その大きさゆえに船乗りが島と勘違いして甲羅に上陸したという逸話のある中東の伝説上の巨大なカメの名、ザラタンにちなみました。

本研究で、貝類における脊椎動物への共生関係を明確な化石の証拠から復元できました。今後同様の研究が増えることにより、動物同士の共生が彼らの進化にどのような影響を及ぼしてきたのかが明らかになることが期待されます。

本研究成果は、2020年5月29日(米国時間)に国際堆積地質学会誌『PALAIOS』のオンライン版に掲載されました。

黄色が開けられた孔を、赤色が貝化石とみられる体化石をそれぞれ示す。スケールバーは50ミリメートル(mm)。

ニオガイ上科の特徴である蝶番部の突起(左上、赤矢印)や、ニオガイ上科の二枚貝がつくることで知られるこん棒状の孔が確認できる(右上、白矢印)。孔が空いた骨断面では、黒矢尻付近を境界に海綿骨が途切れ、孔の表面が緻密骨で裏打ちされていることが分かる(右下)。スケールバーはそれぞれ10mm(左上)、1mm(左下)、100マイクロメートル(μm)。

【用語解説】

※1 固着性生物

フジツボやカサガイ、ヒザラガイなど、岩や他の生物の体に張り付いて生息する生物。

※2 Mesodermochelys(メソダーモケリス)

早稲田大学 平山 廉 教授らが発見した絶滅したウミガメのなかま(Hirayama & Chitoku 1996)。上腕骨の特徴などから骨質の甲羅が二次的に退化したオサガメ科(Dermochelyidae)に近いと考えられている。一方で、現在のオサガメのなかまとは違いMesodermochelysには甲羅の退化があまりみられず、他のカメ類と種分化したときの祖先的な形質を残している。

※3 ニオガイ上科(Pholadoidea)

代表的な穿孔性二枚貝類の系統で、高次分類は二枚貝異歯亜綱オオノガイ目。主に石質の基質を穿孔するニオガイ科(Pholadidae)と木質の基質を好むフナクイムシ科(Teredinidae)の2科にさらに分類される。二枚の貝殻を開閉運動させることで物理的に穿孔運動を行う。

- PALAIOS

- 研究者情報: ジェンキンズ・ロバート