マルチメッセンジャー天文学が宇宙暗黒物質正体解明への手掛かりに(2020.01.02)

2020年06月26日

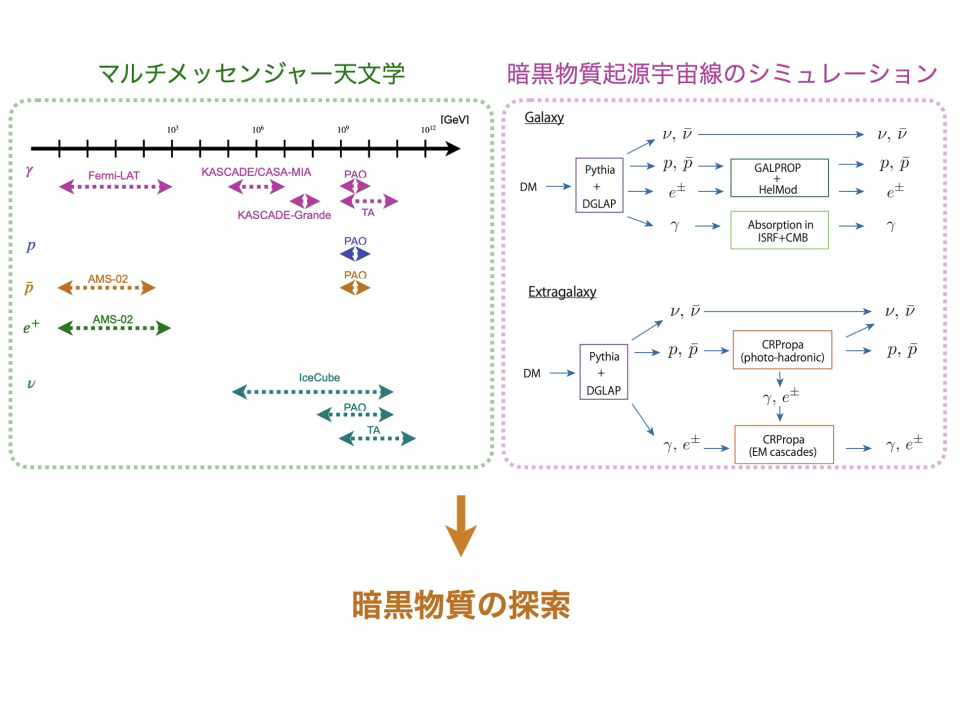

金沢大学理工研究域数物科学系の石渡 弘治 准教授および先端宇宙理工学研究センターの有元 誠 助教らは、アムステルダム大学重力・宇宙素粒子物理学研究所(Gravitation Astroparticle Physics Amsterdam; GRAPPA)のオスカー・マシアス研究員および安藤 真一郎 准教授らとともに、宇宙暗黒物質から発生しうるさまざまな種類の宇宙線のシミュレーションを行い、現在の宇宙線観測データが持つ暗黒物質の寿命測定感度を明らかにしました。

金沢大学理工研究域数物科学系の石渡 弘治 准教授および先端宇宙理工学研究センターの有元 誠 助教らは、アムステルダム大学重力・宇宙素粒子物理学研究所(Gravitation Astroparticle Physics Amsterdam; GRAPPA)のオスカー・マシアス研究員および安藤 真一郎 准教授らとともに、宇宙暗黒物質から発生しうるさまざまな種類の宇宙線のシミュレーションを行い、現在の宇宙線観測データが持つ暗黒物質の寿命測定感度を明らかにしました。

宇宙には、星や銀河などを構成するいわゆる通常の物質の他に、暗黒物質(ダークマター)と呼ばれる物質が存在することが宇宙観測から明らかになっています。通常の物質の正体は素粒子標準理論(※1)によって明らかにされている一方、暗黒物質の正体は未知のままです。本研究グループは、地球に絶えず降り注ぐ宇宙線を観測することにより、暗黒物質の正体を探る研究を推進しています。

地球に降り注ぐ宇宙線は、陽子、光(ガンマ線、X線、紫外線、可視光、赤外線、電波)、電子に加え、反陽子や陽電子などの反物質、ニュートリノ、反ニュートリノが挙げられます。反物質やニュートリノの観測が可能となったことは近年の宇宙線観測の大きな進展です。それだけでなく、陽子や光の観測についても非常に広いエネルギー領域での観測感度が向上しています。そうした進展により、広いエネルギー領域において多様な宇宙線粒子の観測データが蓄積され、それらを用いて宇宙の謎を解き明かそうとする「マルチメッセンジャー天文学」が注目を浴びています。

本研究では、マルチメッセンジャー天文学を暗黒物質探索に応用する研究を行いました。その結果、宇宙線の中でもガンマ線とニュートリノの観測が暗黒物質の寿命を探索するために最も良い感度を持つことを発見しました。

マルチメッセンジャー天文学を活用した暗黒物質探索は、素粒子物理学分野と宇宙物理学分野の2つの学問領域をまたぐ研究です。双方の知見を結集することで暗黒物質の正体を解明すべく、今後さらに発展することが期待されます。本研究成果は、先駆的研究として位置付けられるものといえます。

本研究成果は、2020年1月2日(英国時間)に国際学術誌『Journal of Cosmology and Astroparticle Physics』のオンライン版に掲載されました。

【用語解説】

※1 素粒子標準理論

自然界に存在する4つの基本的な力である、強い力、弱い力、電磁気力、重力のうち重力を除く3つの力を統一的に記述する理論で、地上実験ではニュートリノ振動を除いてほぼ全ての観測事実を無矛盾に説明することに成功している。2012年には素粒子標準理論が予言する最後の粒子ヒッグス粒子が発見され、確立された理論体系となった。

- Journal of Cosmology and Astroparticle Physics

- 研究者情報: 石渡 弘治

- 研究者情報: 有元 誠