「細胞専用の非水溶媒」という概念を構築(2020.11.11)

2020年11月11日

金沢大学理工研究域生命理工学系の黒田 浩介 准教授、がん進展制御研究所の平田 英周 准教授らは、「細胞専用の非水溶媒」という概念を構築しました。

金沢大学理工研究域生命理工学系の黒田 浩介 准教授、がん進展制御研究所の平田 英周 准教授らは、「細胞専用の非水溶媒」という概念を構築しました。

一般的に非水溶媒の中で、細胞に対して最もよく用いられる溶媒はジメチルスルホキシド(DMSO)であるとされています。DMSOは有機溶媒であり、その毒性は有機溶媒の中では低いとされていますが、DMSOの毒性は完全に無視できるものではなく、汎用的に利用されているような極低濃度(例えば0.1 wt%)でも細胞の機能に悪影響を与えます。しかし、それに代わる(あるいは超える)溶媒があるという発想はこれまでになく、消去法的にDMSOが使われ続けてきました。

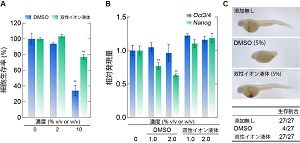

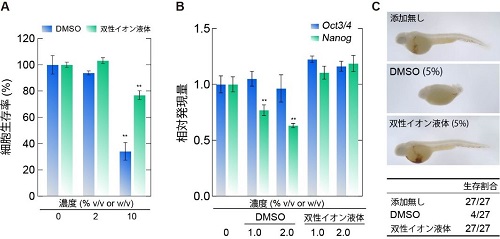

本研究グループは、DMSOが細胞内へ浸透し、DNAやタンパク質と相互作用することが毒性を発揮する原因の1つであることに注目し、細胞内へ浸透しない溶媒を合成しました。具体的にはカルボン酸アニオンとイミダゾリウムカチオンを有する双性型のイオン液体(以下、双性イオン液体)を用いました。双性イオン液体は電荷を有していることから細胞膜を通過せず、細胞への毒性がDMSOよりも低いことが分かりました。また、双性イオン液体は iPS細胞やゼブラフィッシュ胚に対しても悪影響を与えず、薬剤の溶解剤および凍結保存剤としても利用できることが明らかとなりました。これらの事実は、これまで概念として存在していなかった「細胞専用の非水溶媒」を我々人間が自由に設計できることを明示しています。

双性イオン液体を利用することで、ライフサイエンス分野の基礎研究から実際の医療までさまざまな分野の進歩が期待されます。双性イオン液体はこれまで調整が困難であった難溶性の高濃度シスプラチン(抗がん剤)の溶媒としても機能することが今回明らかになりました。今後、iPS細胞関連を含め、有機溶媒ではこれまで不可能であった応用へと双性イオン液体が展開されていき、21世紀のライフサイエンス分野の革新につながる可能性をも秘めています。

本研究成果は、2020年11月11日10時(英国時間)に英国化学誌『Communications Chemistry』のオンライン速報版で公開されました。

(A)細胞の生存率(ヒト繊維芽細胞)、(B)未分化マーカー(ヒトiPS細胞)、(C)ゼブラフィッシュ胚の発生への影響。

- Communications Chemistry

- 研究者情報: 黒田 浩介