宇宙に漂う塵の分布に関する新事実を発見~赤外線衛星データからの発掘~(2020.09.28)

2020年10月14日

金沢大学理工研究域数物科学系の佐野圭日本学術振興会特別研究員PD、関西学院大学、自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターの共同研究グループは、Cosmic Background Explorer (COBE)衛星(※1)の赤外線観測装置 Diffuse Infrared Background Experiment(DIRBE,※2)のデータを詳細に解析し、太陽や地球を取り囲む等方的な惑星間塵(※3)の存在を明らかにしました。また、新たな惑星間塵の成分を考慮することで、遠くの宇宙から飛来する宇宙赤外線背景放射(※4)をこれまでより高い精度で測定することに成功しました。

金沢大学理工研究域数物科学系の佐野圭日本学術振興会特別研究員PD、関西学院大学、自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターの共同研究グループは、Cosmic Background Explorer (COBE)衛星(※1)の赤外線観測装置 Diffuse Infrared Background Experiment(DIRBE,※2)のデータを詳細に解析し、太陽や地球を取り囲む等方的な惑星間塵(※3)の存在を明らかにしました。また、新たな惑星間塵の成分を考慮することで、遠くの宇宙から飛来する宇宙赤外線背景放射(※4)をこれまでより高い精度で測定することに成功しました。

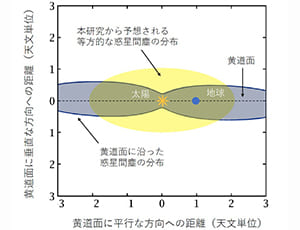

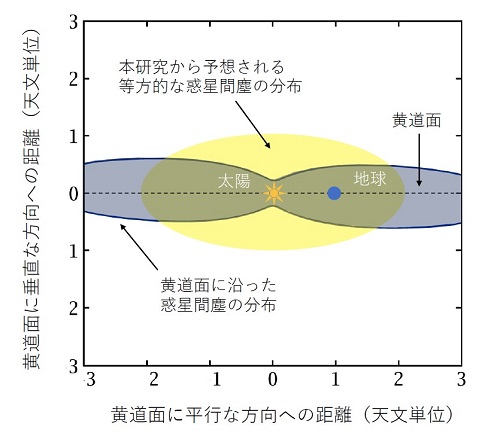

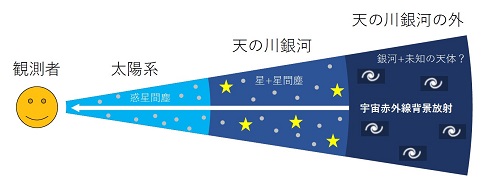

私たちが住む太陽系には、小惑星や彗星のかけらである微小な惑星間塵が漂っています。これまでの研究により、黄道面に沿って分布する惑星間塵は確認されていましたが、太陽を取り囲む等方的な惑星間塵は謎に包まれていました(図1)。また、天の川銀河の外にある遠い銀河や初期宇宙からの光を合計した宇宙赤外線背景放射は、宇宙進化の歴史を調べるために重要な観測量ですが、その前景放射のひとつである等方的な惑星間塵が出す光の強度が明らかになっていなかったため、正確に測定することができていませんでした(図2)。

本研究グループは、太陽系のさまざまな方向を観測したCOBE衛星の赤外線観測装置DIRBEの全天観測データを詳細に解析した結果、太陽を中心として等方的に分布する惑星間塵の検出に初めて成功しました。さらに、本研究で新たに見いだした等方的な惑星間塵を考慮することで、宇宙赤外線背景放射の測定精度が大きく改善されました。その結果、これまでの研究で主張されてきたように、天の川銀河の外の遠い宇宙に銀河以外の未知の天体が存在することが改めて検証されました。

本研究の成果は、太陽系や銀河宇宙の理解を大きく推し進めるものです。等方的な惑星間塵の詳細な構造や、宇宙赤外線背景放射の起源は、いまだ謎に包まれていますが、近い将来、ロケットや探査機を利用した新たな観測プロジェクトによってそれらの謎が解き明かされることが期待されます。

本研究成果は、2020年9月28日に米国科学誌『Astrophysical Journal』に掲載されました。

惑星間塵の多くは黄道面に沿って分布することが知られていたが、本研究によって、太陽を中心に等方的に分布する惑星間塵も存在することが明らかになった。

天の川銀河の外から飛来する宇宙赤外線背景放射を測定するためには、その手前にある太陽系と天の川銀河の光を正確に除去する必要がある。その中でも惑星間塵による黄道光(※5)が最も明るいので、その強度を正確に測定することが重要である。

【用語解説】

※1 Cosmic Background Explorer(COBE)衛星

1989年にアメリカ航空宇宙局(NASA)によって打ち上げられた人工衛星。宇宙マイクロ波背景放射観測装置DMRとFIRAS、宇宙赤外線背景放射観測装置DIRBEを搭載した。宇宙マイクロ波背景放射のスペクトルと非等方性を発見した。

※2 Diffuse Infrared Background Experiment(DIRBE)

COBE衛星に搭載された宇宙赤外線背景放射観測装置。約10カ月にわたって赤外線の10波長帯で宇宙のほぼ全方向を観測した。

※3 惑星間塵

太陽系内に漂う大きさ数ミリメートル以下の固体微粒子。太陽系内の彗星や小惑星によってもたらされると考えられている。

※4 宇宙赤外線背景放射

天の川銀河の外から飛来する赤外線の合計。生まれて間もない頃の宇宙や、銀河の歴史を調べるために重要な観測量である。